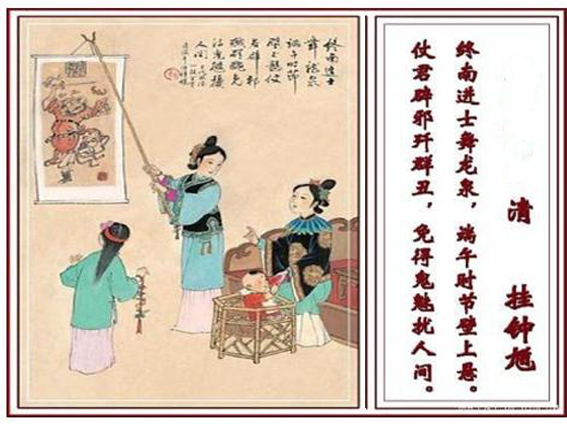

- 端午节

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述:端午源于屈原沉江,人们以粽子投江,以免鱼虾啄食屈原之身。五月时近盛夏,蚊蝇百虫越来越多,人们便把五月看做“恶月”、“毒月”。为避免蚊蝇百虫之害,五月初五端午节,人们便用雄黄涂耳鼻手,用菖蒲根浸酒,洒在墙角,能驱赶蛇虫。饮雄黄酒能避邪气。悬挂艾草、菖蒲在门头,或把艾草点燃,熏熏居室。也有人家用艾草煮成

-

全文:

端午源于屈原沉江,人们以粽子投江,以免鱼虾啄食屈原之身。五月时近盛夏,蚊蝇百虫越来越多,人们便把五月看做“恶月”、“毒月”。为避免蚊蝇百虫之害,五月初五端午节,人们便用雄黄涂耳鼻手,用菖蒲根浸酒,洒在墙角,能驱赶蛇虫。饮雄黄酒能避邪气。悬挂艾草、菖蒲在门头,或把艾草点燃,熏熏居室。也有人家用艾草煮成香汤,给孩子沐浴。是日母亲一般都要给孩子一个香囊,里面装着避邪气克五毒的草药。五毒通常指蜈蚣、壁虎、蝎子、蜘蛛和蛇。民间俗信雄黄和老虎能驱五毒。大人一般在端午会手蘸雄黄酒,在孩子的额头上写上一个“王”字,还要让小儿戴上“虎帽”,胸前挂上“虎兜”,穿上“虎头鞋”。还有人用五色丝线做成“百索”,缠上手臂,佩带朱符———这些都是“恶月禳疫”。明《全椒县志》云:“端午为天中节,食粽,互相馈遗,杂聚五色丝缕截绕臂项,老少佩朱符,悬艾虎,取雄黄涂耳鼻手,云‘避毒’。僧道以辟恶灵符分送檀越,医家多合药剂。”

全椒河流通长江。在端午此日,都有龙舟赛事。其中以赤镇滁河龙舟赛事为最盛。三县十八圩都来参赛,热闹非凡。县城的龙舟赛在积玉桥到涌金桥一段。人山人海,蔚为壮观。赤镇龙舟赛延至上世纪八十年代。县城已几十年未有赛事了。

端午此日除食粽子外,还互相走动,送“绿豆糕”。农民都盼五月下雨。谚云“五月十三下一满,都去饶州贩大碗”。意为五月雨水足,秋收谷满仓。家家都可以用大碗吃饭了,极言农家收获之多。

- 七夕

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述:《荆楚岁时记》云:“1">七月七日,为牵牛郎织女聚会之夜。”牛郎织女的传说是中国古代四大民间传说之一。织女为天女,下凡与牛郎结为夫妇,并抚养一对儿女。玉帝闻之命天神将织女从凡间捉回天廷,牛郎急忙用箩筐挑着一对儿女随之追赶。王母娘娘用发簪在天空划出一

- 全文:《荆楚岁时记》云:“1">七月七日,为牵牛郎织女聚会之夜。”牛郎织女的传说是中国古代四大民间传说之一。织女为天女,下凡与牛郎结为夫妇,并抚养一对

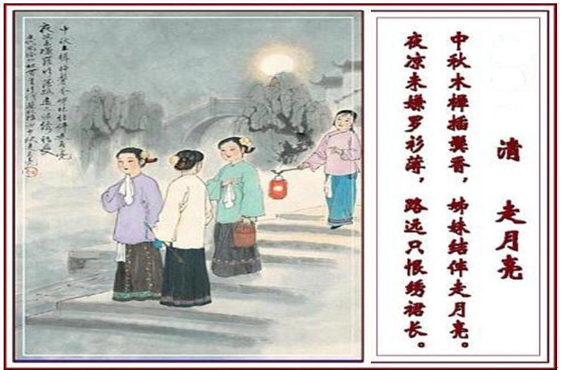

- 中秋节

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述: 明邑志载:“八月十五中秋,作月饼相遗,取义团圆。是夕宴饮望月,以豆角、菱藕、瓜饼祀之。”中秋赏月,一般人家在庭院中设个小桌即可拜月。桌上的供品为毛粟子、菱角、石榴、莲蓬、葡萄、西瓜等时令果品。必不可少的食品是月饼。全椒月饼是烧烤方式做成的,酥皮五仁芯,外皮上还贴有一方块小红纸。全椒传说,元朝末

-

全文:

明邑志载:“八月十五中秋,作月饼相遗,取义团圆。是夕宴饮望月,以豆角、菱藕、瓜饼祀之。”中秋赏月,一般人家在庭院中设个小桌即可拜月。桌上的供品为毛粟子、菱角、石榴、莲蓬、葡萄、西瓜等时令果品。必不可少的食品是月饼。全椒月饼是烧烤方式做成的,酥皮五仁芯,外皮上还贴有一方块小红纸。全椒传说,元朝末年,朱元璋通知全椒人八月十五“杀鞑子”。朱元璋将密令做成一方纸,上盖大印,为防泄漏,贴在月饼上,送到全椒。全椒人从此八月十五有互送月饼之俗。还有杀鸭子食之的习俗,杀鸭子,是“杀鞑子”的谐音。

明邑志载:“八月十五中秋,作月饼相遗,取义团圆。是夕宴饮望月,以豆角、菱藕、瓜饼祀之。”中秋赏月,一般人家在庭院中设个小桌即可拜月。桌上的供品为毛粟子、菱角、石榴、莲蓬、葡萄、西瓜等时令果品。必不可少的食品是月饼。全椒月饼是烧烤方式做成的,酥皮五仁芯,外皮上还贴有一方块小红纸。全椒传说,元朝末年,朱元璋通知全椒人八月十五“杀鞑子”。朱元璋将密令做成一方纸,上盖大印,为防泄漏,贴在月饼上,送到全椒。全椒人从此八月十五有互送月饼之俗。还有杀鸭子食之的习俗,杀鸭子,是“杀鞑子”的谐音。八月十五已届秋收,农村人有“摸秋”的习俗。是日夜,潜伏到别人家的瓜田偷瓜,鼓乐送到新婚之家,谓之“摸秋”,新妇食之,以为举子预兆。此俗延续至今。孩子们于此日夜玩火把,将数日前采集的火把草点燃,绕庄狂欢,嬉闹,或与邻庄小孩比赛火把的燃烧时间,比赛照明的亮度。此俗源为朱元璋“杀鞑子”,小孩举火找搜在逃的“鞑子”。赛完后,孩子们一般都要去“摸秋”,摸西瓜的较多。孩子们在村口大嚼西瓜后,拍拍肚皮,回家睡觉。

- 重阳节

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述: 农历九月初九称为“重九”。九为阳数之极,两阳相聚,故又叫“重阳”。九月已是深秋,时暖时凉,疾病易行,所以重阳节演化为防病健身、健康长寿为旨归的民俗活动。晋代葛洪《西京杂记》载:“1">九月九日,佩茱萸、食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿。”除佩带茱萸辟

- 全文::namespace prefix="st1">九月九日,佩茱萸、食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿。”除佩带茱萸辟毒,吃重阳糕、饮菊花酒外,全椒还有登笔峰尖、逛南岳庙的习俗。这个习俗源于梁人吴均《续齐谐记》中记载

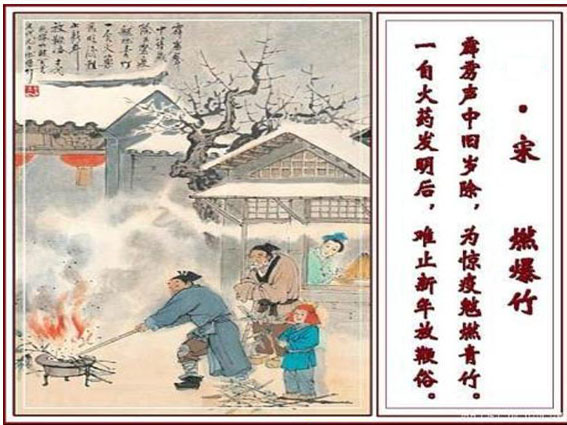

- 春节

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述: 椒人习俗,春节为重。腊月三十,家家忙过年。许多人家中午是不吃饭的。从早上开始就忙炸糕果、做糖食、炸圆子、炸豆腐果子、煎鸡蛋皮包菜饺子、煮鸡鸭。一时砧板声此起彼伏。三十的年夜饭准备毕,人家一般都把果品、酒杯摆在炉井上,酒杯斟上点酒。谓之“迎新灶”。先拜灶神老爷,然后摆上糕、枣子拜老天爷。取瓦盆,

-

全文:

椒人习俗,春节为重。腊月三十,家家忙过年。许多人家中午是不吃饭的。从早上开始就忙炸糕果、做糖食、炸圆子、炸豆腐果子、煎鸡蛋皮包菜饺子、煮鸡鸭。一时砧板声此起彼伏。三十的年夜饭准备毕,人家一般都把果品、酒杯摆在炉井上,酒杯斟上点酒。谓之“迎新灶”。先拜灶神老爷,然后摆上糕、枣子拜老天爷。取瓦盆,上架桃、榆、松、柳等杂柴禾烧火盆,谓之“烧松盆”,设奠先人。如先人坟墓不远,就去坟上设奠鸣鞭烧纸钱。插松枝、竹枝、芝麻秆子于檐下,谓之“节节高”;在堂房上放一炭火盆,谓之“旺相”。此时,开始在门头上贴五福,大门贴春联,燃鞭炮,放焰火。椒人有抢过年的习俗,鞭炮鸣毕,关门吃饭,家长说“过年了”,然后用一把稻草将孩子的嘴轻擦一下,意思是孩子的嘴是吃屎的,不懂事,讲错话,诸神莫怪罪。一家子齐围桌前,按长尊幼卑顺序坐定,年夜饭开始。菜肴中必有一道鱼,叫圆卯鱼,不能动,要到年十五才可吃,取意为年年有余。晚辈依次向长辈敬酒、叩首。长辈依次给幼辈发“压岁钱”。

吃毕年饭,大人孩子都各去玩耍。椒俗年三天,这三天无论怎么玩,都不受禁忌。到了子时,农户有抢挑头担井水之俗。谁家挑到第一担井水,就会有财运。

初一清早,家中放了三通“开门炮仗”后,就有亲友上门拜年。见面时总是互致祝福“恭贺新禧”、“万事如意”、“健康长寿”一类祝福语。年三天,不得洒扫;动洒扫,就会破财气。城内一般拜年到初七。有“七不出,八不回”。年初七一般不出远门,年初八出门就要住亲友家。农村拜年一直延长至正月结束。甚至有“带镰去割麦,遇到拜年客”。春节亲友走动的最为频繁,椒人有“不相拜年,不相往来”之谚。

到年十三,全椒大街小巷进入元宵灯会。十三晚上“上灯”。元宵灯会前后五天。十八谓之“落灯”。有花鼓戏《瞎子观灯》叙其盛况:

正月十三正上灯,土地庙上牵桅灯;十五元宵闹花灯,狮子盘球滚龙灯;有钱人家没子孙,吹吹打打送张麟麟送子灯。

- 演春与鞭春俗

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述:全椒古有演春、鞭春俗,明泰昌《全椒县志》载:立春前期,优人装扮舞习,谓之“演春”,游手浮浪者或假冠带,随隶卒,沿门赞扬致语,以献利市。至迎春日,士女聚观如堵,县堂举公宴,鞭土牛碎之。农人取牛土涂灶,以为不生蚁虫。 立春作为节气,见诸《礼记》。迎春仪礼,最早出现在东汉人的著述,附会天人相应和阴阳

-

全文:

全椒古有演春、鞭春俗,明泰昌《全椒县志》载:立春前期,优人装扮舞习,谓之“演春”,游手浮浪者或假冠带,随隶卒,沿门赞扬致语,以献利市。至迎春日,士女聚观如堵,县堂举公宴,鞭土牛碎之。农人取牛土涂灶,以为不生蚁虫。

立春作为节气,见诸《礼记》。迎春仪礼,最早出现在东汉人的著述,附会天人相应和阴阳五行之学。全椒演春、鞭春习俗保留了历代迎春活动的基本模式。时间为两天。前一天为“演春”,在立春前一天的上午开始。参加者于清晨自官署出发,“先诣县堂,谓之呈春。”然后到东郊迎土牛。各界人士按职业分穿朱衣玄裳,妆起故事,会聚县堂点验,又叫点春,一称“社火过堂”。

迎春的队伍出发,前面是乐队,后为彩舞队,然后是县官的轿队。队伍前为衙役两人鸣锣开道,肩扛“回避”、“肃静”红牌,两名骑牛的春官,手拿“春”字小旗,后面有人高举“喜报阳春”四个大字的彩幛。彩幛之后有两个骑马的衙役,一个背发布命令的令签筒,一个背官印。再后面是边走边演奏的乐队和扮作魁星的老人。魁星一手将笔高举头顶,一手抱着大斗,笔点斗中,预兆五谷丰登,科甲连运。

彩舞队伍都是扮作各式人等的社火班子。沿途见风采柳,专说些吉利话,以博口彩。队伍一般经积玉桥、袁家湾、东门、太平桥,在东郊的空地上,谓之“春场”,开始东郊迎春。搭建临时建筑,建筑物内塑一土牛和春神。土牛南向,春神西向,官员、绅士、儒生依次入座。春官报告“春至”,官员簪花,对春神和土牛献酒三次,饮春酒,行拜礼,读祝文。此时演杂耍者或戏剧者纷纷登场,热闹非凡。

下午为迎回,是迎春游行的高潮。县城沿街商店用彩绸或彩纸布置一新。迎春归来的队伍热烈喧闹。乐队前导,后是春神、土牛,再后是官员、文士、行会。队伍穿街过巷,周游全城。春神和土牛迎进县衙之后,一般来说,春神立于仪门以东,土牛立于仪门以西。众人诣春神前作揖,安神乃退。

鞭春的时刻是在立春时刻或清晨。土牛抬到公堂上,百姓齐到堂前观看,官员在知县带领下,绕土牛三周,象征性地鞭打三下,然后由衙役把土牛打碎。民众争抢碎土或者牛纸,认为土块或者牛纸会带来幸运。人们还将抢来的牛土用来涂灶,希望灶火旺盛,不生白蚁。是日,县官举行公宴,招待各界人士欢饮。

此习俗民国时渐次消亡。

- 二月十五走山头

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述: 每年农历二月十五日,是传说中的神仙人物安期生的生日。全椒北乡谭墩、石沛、黄栗树、周岗等地人民,都纷纷赶到大栖山游安期洞,拜安期生,烧香还愿。游人到安期洞中,以泉水洗目,据说可不生翳。此民俗称之为“走山头”。近年每年不下数万人众,且有逐年增加之盛。 民九《全椒县志》载:“二月十五

-

全文:

每年农历二月十五日,是传说中的神仙人物安期生的生日。全椒北乡谭墩、石沛、黄栗树、周岗等地人民,都纷纷赶到大栖山游安期洞,拜安期生,烧香还愿。游人到安期洞中,以泉水洗目,据说可不生翳。此民俗称之为“走山头”。近年每年不下数万人众,且有逐年增加之盛。

民九《全椒县志》载:“二月十五日,北乡安期山游者尝数千人,谚谓之走山头,山有石洞,泉出石中,晶莹如珠,游人取以洗眼,相传使目常明,不生翳蔽焉。”

安期生,古代仙人。传为秦之琅邪阜乡人。卖长生药于东海,河上丈人弟子。时人皆言安期生为千岁翁。秦始皇东游,与语三日夜。赐金璧值数千万,并赐阜乡亭为其封地,安期生皆置之不受,并告诉秦始皇,数年后,到蓬莱山下找我。后来秦始皇遣徐福到东海,求之不得。《后汉书·蒯通传》有齐人安其生与蒯通交好,曾拜谒项羽,项羽不能用其计策,安其生于是不受项羽封赏而去。皇甫谧《高士传》认为安期生与安其生是一个人。全椒民间传说,安期生在全椒大栖山中闭关修行一千年,某年北乡大旱,时届春耕,无水播种,人民惶恐不安。时为农历二月十五日,已届安期生闭关千年之期。突然大栖山头立着一个非常大的金鸡。人们正迷惑不解,金鸡高鸣,顿时大雨倾盆,大栖山被吓得下蹲。这就是今天大栖山不高的原因。人们说,金鸡是安期生变化的。北乡人又称大栖山为安鸡山,称安期生为安鸡生。后来金鸡飞到和县鸡笼山,被鸡笼关住了,再也回不来了。人们为了纪念他,于每年二月十五日来此聚会,并以此日为安期生重生之日。大栖山有安期洞。民国9年(1920)《全椒县志》:“安期洞,洞幽邃,中有石床,相传为安期生栖此,洞外有茆庵一,山僧居之。”1981年4月文物普查,此洞已堵塞,不能进入。茆庵遗址尚存,还有墙基、台阶等遗物。明人但谦诗云:

岩岩石洞古遗踪,窈窕深连一径通。

桃涧有花随水去,蓬门无锁倩云封。

九还问道何人识,千载栖真此地逢。

便是神仙清隐处,不须骑鹤上崆峒。

近年当地百姓疏开此洞,洞内十分静谧,山泉数道,凉风习习,设有石桌、石香火台、石墩、石床等;且有三进,由洞口循蹬而下,渐小,石壁上先是泉细霏霏,后是涓涓滴滴,阴寒袭人。传有两僧,手捧一筛蜡烛进去,后来烛尽尚未见底,可见洞之深。每年二月十五日安期生生日,人们游安鸡山(大栖),访安期洞,焚香叩拜,形成庙会,人山人海,颇为壮观。

此外,全椒的三大寺庙的庙会,也动辄万人。主要有神山寺庙会,为农历二月十九,会期时人数达十万余众。三塔寺庙会,为正月十五与元宵节同日,参会人数不下五万。四月初五清明节,龙山寺清明会,也是数万四乡八邻纷来参会。

- [0图]全椒中学

- 作者: 陈静静 年份:2017 文献类型 :新闻

- 描述: 安徽省全椒中学坐落于有“江淮背腹”、 “吴楚冲衢”之称的安徽省全椒县,学校是安徽省创办最早的6所中学之一,同时也是安徽省示范高中和滁州市重点中学。学校始建于1902年,其前身是始建于宋代崇宁年间(1105年)的全椒学宫和明代嘉靖年间的望阳书院。1958年定名为“安徽省全椒中学”。1961年郭

- 全文:约为90000平方米,包括3栋教学楼、2栋行政楼、3栋实验楼、5栋宿舍楼和1栋餐厅楼、1栋图书馆以及运动场(标准的400米塑胶跑道和人造草皮的足球场,完全符合国际比赛的场地要求)、道路、围墙、大门

- [0图]全椒庐剧专场演出

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :视频

- 描述: 为丰富两节期间广大群众精神文化生活,把党的文化民生惠民政策落到实处,推动我县文化大发展、大繁荣,根据春节文化活系列安排,12月29日晚,全椒县文化馆在观演厅举办了庐剧专场演出,200多名中老年人戏迷观看了演出。

-

全文:

为丰富两节期间广大群众精神文化生活,把党的文化民生惠民政策落到实处,推动我县文化大发展、大繁荣,根据春节文化活系列安排,12月29日晚,全椒县文化馆在观演厅举办了庐剧专场演出,200多名中老年人戏迷观看了演出。

- [0图]全椒民歌

- 作者:暂无 年份:2017 文献类型 :视频

- 描述: 全椒民歌在创造内容、曲调风格、传唱方式等方面各显特色。故全椒民歌既有中国民歌的普泛性,又有着浓厚的地域性,其个性特点鲜明。

-

全文:

全椒民歌在创造内容、曲调风格、传唱方式等方面各显特色。故全椒民歌既有中国民歌的普泛性,又有着浓厚的地域性,其个性特点鲜明。